合成液滴が生命の始まりである液体「原始スープ」に波紋を広げる

私たちの体は何兆個もの細胞で構成されていて、それぞれの細胞が独自の機能を果たすことで生命を維持しています。

このように非常に複雑な生物システムの中で、細胞はどのように移動しているのでしょうか? また、どのようにして動く方向を決めるのでしょうか? そしてそもそも、なぜこれほどまでに複雑になったのでしょうか? このような素朴かつ奥深い疑問が、自然現象の基本原理に焦点を当てる好奇心に基づいた基礎研究においては核心となります。その重要な例として、化学走性と呼ばれる、細胞や微生物が環境中の化学シグナルに反応して移動するプロセスが挙げられます。

沖縄科学技術大学院大学(OIST)の三つの研究ユニットからなる研究チームは、化学走性に関する根本的な疑問に答えるため、実験室で現象を模倣する合成液滴を作成し、現象を正確に分離、制御、研究できるようにしました。この研究成果は、単純な生物学的システムにおける運動の原理に関する疑問に答える一助となるもので、学術誌『米国化学会誌(Journal of the American Chemical Society)』に掲載されました。タンパク質工学・進化ユニットの博士課程学生で、論文の共同筆頭著者のアレッサンドロ・ベヴィラクワさんは、「単純な化学的相互作用によってタンパク質の液滴を移動させることが可能であることを確かめました」と本研究の意義を語ります。責任著者で、同ユニットを率いるパオラ・ラウリーノ准教授は、「非常に複雑な現象を模倣する単純なシステムを作り上げ、酵素活性によって調節できるようにしました」と付け加えました。

表面の引っ張り

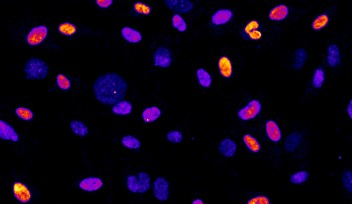

液滴を作るのはそれほど難しい作業ではないと思われるかもしれませんが、すべての変数を正確に制御しながら、生物学的プロセスを可能な限り現実に近い形で模倣することは、大変困難です。合成された膜のない液滴には、細胞内の混雑状態を模倣するために、ウシのタンパク質BSAが非常に高濃度で含まれており、また尿素をアンモニアに分解する酵素ウレアーゼも含まれています。

アンモニアはpH値が高い、塩基性(アルカリ性)の化合物です。酵素がアンモニアの生成を触媒するにつれて、アンモニアは溶液中に拡散し、pH値の高い「ハロー」を液滴の周りに形成します。その結果、液滴は他の液滴を検知して、互いに向かって移動することができます。

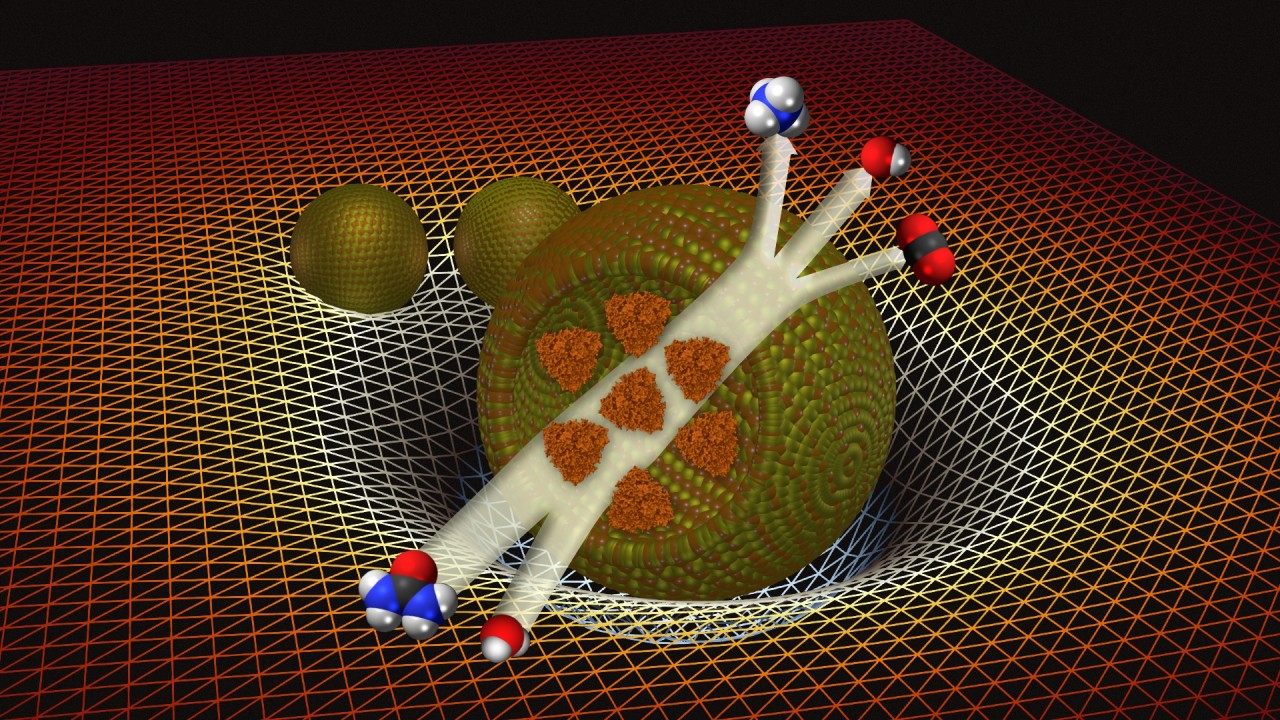

研究チームは、液滴の化学走性を理解する鍵はpH勾配にあることを発見しました。pH勾配は、分子がどのように表面張力の高い領域から低い領域へ流れるかを説明するマランゴニ効果を促進します。表面張力は、糊のように表面の分子をつなぎ合わせるのに必要なエネルギーの尺度です。pHが高くなると、この接着力が弱くなり、分子が広がって表面張力が低下し、分子が動きやすくなります。浴槽の水面の片側に、高いpHの石鹸を加えることで、マランゴニ効果によって水が石鹸に向かって流れるのが観察できます。

二つの合成液滴が十分に近づくと、それぞれのハローが相互作用し、それらの間の環境のpHが上昇し、二つが一緒に動くようになります。液滴の反対側の端では表面張力がまだ強いため、液滴は表面が接触するまで形を保ち、液滴内部の凝集力が表面張力に打ち勝ち、合体します。大きな液滴はアンモニアの生成量が多く、表面積が広くなる(よって、表面張力が低下する)ため、大きい液滴が小さい方の液滴を引き寄せます。

「原始スープ」と未来のバイオテクノロジーのコラボレーション

この液滴の開発により、研究チームは生物学的な動きに関する根本的な疑問に対する答えに一歩近づきました。本研究は、数十億年前の「原始スープ」(生命を生んだ液体)で、最も初期の生命体がどのように方向付けられて動いたのかついての知見が得られたとともに、生物学的な発想からインスピレーションを受けた新材料の開発にもつながります。

数十億年前の生命に関しては、よく分かっていません。有力な仮説は、有機分子が「原始スープ」の中で徐々に集まり、洗練され、海洋で生命が誕生したというものです。マランゴニ効果による化学走性によって、この移動が促進された可能性があります。「生命の起源に関する仮説のシナリオでは、液滴がこのような移動メカニズムを持っていることは有益だったでしょう」とラウリーノ准教授は言います。この移動によって、酵素が様々な物質を触媒する原始的な代謝経路が形成され、最終的に化学的な勾配が発生して液滴が集まり、より大規模で洗練された共同体につながった可能性があります。

本研究はまた、時代を先取りし、新技術の手掛かりも提供します。「一例として、生物学に着想を得た応答性材料の開発があります」とベヴィラクワさんは話します。「私たちの研究で、単純な液滴が化学的濃度勾配のおかげで移動できることが示されました。将来的には、化学的濃度勾配を感知したり反応したりする技術、例えばマイクロロボティクスやドラッグデリバリーへの応用が考えられます。」

合成液滴の作成と分析作業は、OISTに深く根付いた学際性と、研究を支える人々の努力によって成し遂げられました。このプロジェクトは、新型コロナウィルス感染症が猛威を振るう中、タンパク質工学・進化ユニットのメンバーが複雑流体・流動ユニットのメンバーと共に隔離されたときに始まりました。二人の研究者が話し始めたことをきっかけに、二つの研究ユニットはそれぞれ生化学と機械工学という異分野であるにもかかわらず、プロジェクトは連動して発展していきました。やがてマイクロ・バイオ・ナノ流体ユニットのメンバーもプロジェクトに加わり、液滴の表面張力の高度な測定が行えるようになりました。

OISTの特徴である学部・学科のない学際的な研究環境が、この共同研究のきっかけとなりました。ラウリーノ准教授は、「もし私たちが研究科ごとに分かれていたら、このプロジェクトは存在していなかったでしょう。私たちは領域ごとに異なるやり方でコミュニケーションしているため、共同研究は簡単ではありませんでしたが、お互いが近くにいたことで、非常にやりやすくなりました」と話します。ベヴィラクワさんは 「一緒にコーヒーを飲むような時間が非常に重要でした。他のユニット・メンバーと和気あいあいと過ごすことで、より速く、より生産的なプロセスが可能になりました」と話します。共同研究はこれで終わりではありません。むしろ、この論文は3ユニットの実りあるパートナーシップの始まりです。ラウリーノ准教授は、「私たちの研究には多くの相乗効果があり、効果的かつ効率的に協力しています。私たちが共同研究をやめる理由は見当たりません」と話します。この3ユニットが力を合わせ、生命の微細な動きについて、最も小さなスケールで、最も早く、そしておそらく未来にわたって、より多くのことを知ることができるのです。

論文情報

広報・取材に関するお問い合わせ

報道関係者専用問い合わせフォーム