ヒスタミンに応答する人工細胞を初めて合成

自分でゼロからケーキを作るのでさえ難しいのに、細胞のようなシステムを人工的にゼロからつくるなんて、全く次元の違う話。そう終わらせないでください。

「細胞をゼロから合成することは、生命とは何かを理解する上で非常に重要なことです。」と、沖縄科学技術大学院大学(OIST)核酸化学・工学ユニットの主宰者である横林洋平准教授が、なぜそんなことを試みるのか説明してくれました。

基本的な生物学的機能を果たし、短いDNA鎖またはRNA鎖を持つ単純な人工細胞を作製する研究が世界中で始まっています。しかしこれまで、このような人工細胞に、遺伝子にコードされているタンパク質を特定のシグナルに応答して、発現させることは困難でした。

研究内容と成果

この度、OISTの横林准教授らと大阪大学の松浦准教授らの研究チームは、共同で人工細胞が様々な化学物質と相互作用することを可能にする方法を開発しました。研究チームは、化学シグナルを感知する遺伝子スイッチであるリボスイッチを、体内で自然に生成される化合物であるヒスタミンに応答させることに成功しました。ヒスタミンがあると、リボスイッチは人工細胞内の遺伝子の発現を活性化します。この方法は、Journal of the American Chemical Society誌に掲載された最新の研究論文で説明されています。同論文の責任著者の一人である横林准教授は、このようなシステムは将来、医薬品の新たな投与法の開発につながるかもしれないと期待しています。

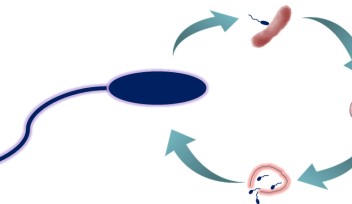

同准教授は次のように続けます。「人工細胞がヒスタミンを感知すると薬剤を放出するようになることを目指しています。最終ゴールは、患者の消化管内の細胞が放出するヒスタミンをシグナルとして用いて、適量の薬剤を放出し、症状を治療することです。」

シグナルの選択

人工細胞の化学シグナルとしてヒスタミンを選んだのは、免疫システムにおいて重要な生体化合物であるからです。かゆみを感じるときは、ヒスタミンが原因となっている可能性が高いですし、アレルギー反応が起こっているときも、ヒスタミンが放出され、炎症を起こすことで異質な病原体から体を守っています。

今回、ヒスタミンを感知するために、RNAアプタマーという分子を作製しました。RNAアプタマーは、特定の標的分子に結合する機能を持ったRNAの種類です。横林准教授と、元OIST研究員のモハメド・ドゥイダール博士及び小堀峻吾博士、そしてOIST博士課程学生のチャールズ・ウィテカーさんからなる研究チームは、2年の歳月をかけてヒスタミンと結合するアプタマーを開発しました。

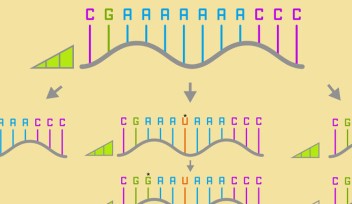

次に研究チームは、シグナルを感知すると遺伝子を翻訳し、タンパク質を合成するように仕向けるリボスイッチを開発しました。通常、細胞がタンパク質を作るのは、メッセンジャーRNA(mRNA)でできた鋳型が細胞内の構造体であるリボソームと結合するときです。本研究においては、ヒスタミン・アプタマーを使って、ヒスタミンと結合するとmRNAを変形させるリボスイッチを作製しました。ヒスタミンがなければ、mRNAの形状により、リボソームは結合することができず、タンパク質は生成されません。一方、ヒスタミンと結合したmRNAはリボソームの結合を可能にし、タンパク質を合成します。

「本研究では、人工細胞を、狙った化合物やシグナルに反応させるためにリボスイッチが利用できることを実証しました。」と横林准教授は話します。

人工細胞の作製

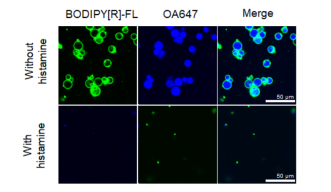

研究の次のステップは、大阪大学大学院工学研究科生命先端工学専攻の松浦友亮准教授と修士課程学生の清家悠介さんとの共同研究により可能になりました。松浦准教授と清家さんは、OIST横林准教授のチームが作製した無細胞リボスイッチを脂質小胞に入れて、人工細胞を作りました。大阪大学のチームは、蛍光タンパク質をコードする遺伝子にそのリボスイッチを取り付け、ヒスタミンによりリボスイッチが活性化すると、人工細胞が蛍光を発するようにしました。その後、リボスイッチにより別のタンパク質として、細胞膜にナノメートルサイズの孔を作るタンパク質を制御しました。アプタマーがヒスタミンを感知すると、細胞内から孔を通って内包された蛍光化合物が放出され、システムが薬剤を放出するモデルが示されました。

キル・スイッチの作製

さらに今回、研究者たちは、細胞に自己破壊を指示する「キル・スイッチ」も同時に作製しました。

その理由を横林准教授は説明します。「このような人工細胞が制御不可能になった場合どうするかという懸念があります。この技術を用いて治療をして、もし患者さんに悪い反応が出たら、即座に中止できるようにしなければなりません。」

今後の展開

本技術はまだ開発の初期段階です。研究チームの次なる目標は、人工細胞がヒスタミンをより少量でも感知できるように感度を上げることです。医療への応用はまだ遠い未来の話かもしれませんが、可能性があることは明らかだと研究者たちは自信をのぞかせています。

参考図

研究ユニット

広報・取材に関するお問い合わせ

報道関係者専用問い合わせフォーム