寄生の証明:ニハイチュウの新知見

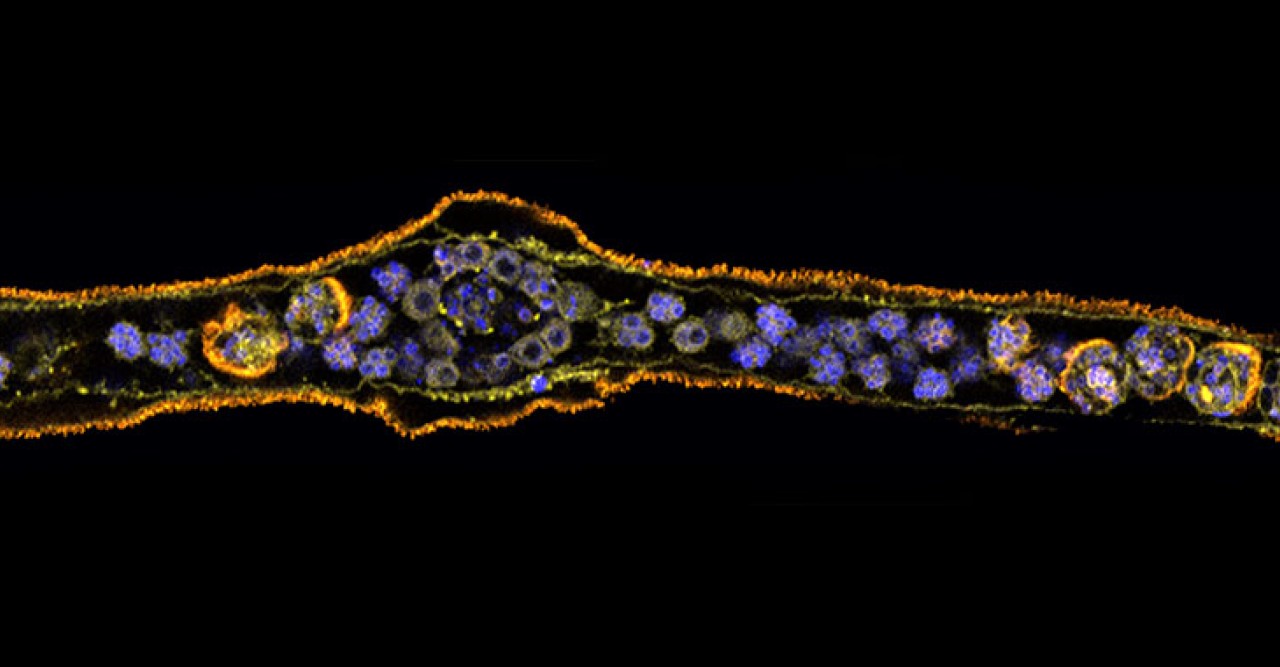

この地球上に住むさまざまな動物がどのように起源し進化してきたのかを証明することは、我々が生物を理解するための一つの方法であり、最も小さな生活空間の中にもその驚くべき答えが隠されています。例えば、タコやイカといった頭足類の腎嚢に住みついている小さな寄生動物のニハイチュウ(二胚動物)もそうです。ニハイチュウは見た目は大して重要そうでもなく、この動物を構成する細胞の数はたったの40個ほどで、例えば循環器系といった動物が共通に持つ体の構成要素を持たないなど、非常に単純なつくり(体制)をしています。それが長年、動物系統分類学者たちを悩ませてきました。歴史的に見て、この動物が何に近縁なのか、なぜこのような形に進化したのかなど、研究者の意見は分かれたままです。

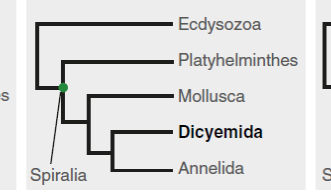

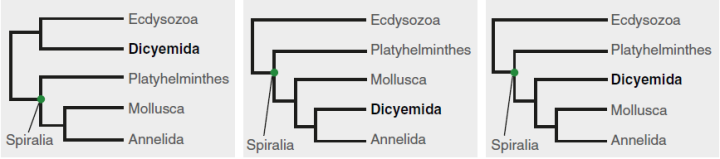

しかしこの度、沖縄科学技術大学院大学(OIST)の研究チームがニハイチュウの動物系統分類学的位置を正確に示すことに成功しました。ニハイチュウは、軟体動物や環形動物などから成るらせん動物(螺旋卵割動物)の仲間で、その共通祖先から生まれてきたものと位置づけました。加えて、ニハイチュウは、らせん動物のもう一つの寄生動物門である直泳動物に最も近縁であるとしました(両者は最近まで中生動物とされてきました)。本研究成果は、ニハイチュウがどのような動物であるのかという問いのみでなく、らせん動物がどのように進化してきたのかという疑問、さらには動物の進化全般に関する問題の解決に向けた新しい糸口が見つかったことを意味します。本論文は日本動物学会オープン・アクセスジャーナルZoological Lettersに公表されました。

19世紀の動物学者たちは、ニハイチュウを中生動物、つまり、単細胞動物である原生動物(例えばマラリア病原虫)と多細胞動物(私たちヒトを含む)である後生(真正)動物の中間的な動物と考えました。そして、中生動物は退化した後生動物の集まりか、あるいはある意味で複雑な体制をもった祖先からより単純な体制をもつように進化したものかであろうと考えました。その後、ニハイチュウはらせん動物に属するのかもしれないと考えられようになりました。

しかし、どの研究もニハイチュウがいったいどういう動物なのか正確に示すことはできず、この動物の系統学的位置の細部で意見の一致をみませんでした。その理由の一つが、各研究が拠り所にするデータの少なさで、データが少なければどうしても正確さを欠いた結果とならざるを得ませんでした。

「これまでの研究では、ニハイチュウの正確な系統学的位置は依然議論の多いところでした」と、OISTマリンゲノミックスユニットの大学院生で、論文筆頭著者のツァイ-ミン・ルーさんは語ります。「2010年になって出た二つの論文でさえも別々の結果になっています。つまり、彼らの使っている分子データは少な過ぎるのです。」

OIST研究チームの特色は膨大なデータを得るために次世代型シーケンサーを駆使していることです。今回の研究もこれまでの研究も、異なった個体あるいはグループから遺伝子の情報を得て、その比較に基づいてその動物がどういう位置関係にあるのかを探るという点では同じです。そのためにDNAの塩基配列あるいはタンパク質のアミノ酸配列を比較します。しかしながら、これまでの研究と今回の研究の違いは、前者が4,000から12,000の塩基配列、あるいは400程度のアミノ酸配列の比較に基づいているのに対し、OIST研究者はアミノ酸配列に注目し、なんと58,124ものアミノ酸配列を比較しています。

こうした膨大なデータに基づき、ツァイ-ミン・ルーさんらは、ニハイチュウがまさに中生動物であり、らせん動物という大きな動物群の中で、もう一つの中生動物である直泳類と最も近縁であることを明らかにしました。

この新しい発見をもとに、次に取り組むのは、この結果が何を意味するのかを明らかにすることです。「ニハイチュウはとても単純な体制をしています」と、ルーさんは述べ、「もしニハイチュウがらせん動物の他のグループと比べて原始的だとすると、今のらせん動物の多くは、多分非常に単純な体制を持った共通祖先から徐々に複雑な体制を持つように進化したと考えられるし、もしニハイチュウがらせん動物の共通祖先から遠いものとすれば、彼らはその体制を退化的に単純化させたと考えられます」と、続けました。言い換えれば、ニハイチュウは、らせん動物共通祖先から最初に進化したものか、あるいは何かの理由で進化的に単純化したものかのどちらかと言えます。

これについて、ルーさんは後者が正しいだろうと考えています。「ニハイチュウは、寄生という生活に適応することによって、二次的に形態を退化させました。寄生者となってしまえば、多くの生物機能が不用になり、その結果、それらを失ったということが言えます」。それまで自由生活をおくっていた動物が、寄生者になることによって、循環器系などの複雑な機能を不必要なものとして失い、まさにベストな寄生とは何かを実現させるために最適応したと言えるのです。

こうした仮定にはそれを証明するためにさらなる研究が必要ですが、OIST研究チームは今まさに、ニハイチュウがどんな動物であるのかという、これまで長く議論が続いた問題に一つの正確な答えを出したことになります。

(注)最近、Dicyemidaには二胚動物という専門用語が当てられるが、ここでは図を除いて、より一般的なニハイチュウという用語を用いた。また以前、中生動物門は二胚虫綱と直泳綱の2綱を包含していたが、最近の分類学では、それぞれを二胚動物門と直泳動物門として区別している。らせん(螺旋)卵割動物についてもらせん動物という表現を用いた。

専門分野

研究ユニット

広報・取材に関するお問い合わせ

報道関係者専用問い合わせフォーム