OIST Energy: 持続可能な未来への挑戦

「2011年11月1日、政界・科学界のリーダーが世界から沖縄に集い、沖縄科学技術大学院大学(OIST)という全く新しい国際的・学際的な大学を立ち上げました。OISTは、研究者が科学の境界線や地理的境界線に妨げられることなく、大胆で野心的なアイデアを追求できる『世界最高の大学』を目指していました」―2025年2月27日、初のOISTオープン・センターである「OIST Energy」の発足に当たり、同センターの共同ディレクターを務めるケシャブ・ダニ教授とパオラ・ラウリーノ准教授は、OISTの創立精神を振り返りながら、研究者たちにこう呼びかけました。「私たちは、OISTの創立者たちの精神を呼び起こし、現代社会において最も差し迫った課題の一つである、エネルギーの持続可能な回収、回収、貯留、スマート配電や利用に向けてチャレンジを開始します。私たちの子ども、未来の世代、沖縄、日本、そして世界のために、より良い未来を築くための革新的な解決策を模索するため、分野や国籍を超えて協力しましょう。」

オープン・センターは、学内の研究者がそれぞれの専門知識を活かしながら、それぞれの研究ユニットで達成できることの次元を超えるようなフレームワークです。学内の研究者がそれぞれの専門性を活かしながら、共通の研究テーマを探求できる「知の交差点」として機能します。 OIST Energyは、OISTの研究ユニットが分野を超えて協力し、革新的な解決策をもって世界や地域のエネルギー問題に取り組むための、研究の発信拠点であり、研究者を後押しする仕組みを備えた場です。

カリン・マルキデス学長兼理事長は、従来の学問の枠を取り払い、革新的で協力的な研究アプローチを通じて地球規模の課題を解決するというビジョンを次のように語ります。「世界には複雑な課題があり、最先端の知識分野を組み合わせて探求しなければ、持続可能な解決策を見出すことはできません。私たちは、学問分野の境界領域へ、さらには異なる分野を横断する領域へと踏み込み、革新的な変化をもたらす知識とつながる必要があるのです。」

OIST Energyのミッションと戦略

持続可能なエネルギーを考えるにあたっては、その地域の歴史・文化・気候の違いを考慮し、それぞれにふさわしい解決策を見出していく必要があります。同時に、地球上の生態系が相互につながっていることを考えると、持続可能なエネルギーの解決策は、大陸から太平洋の離島のコミュニティに至るまで、あらゆる場所で開発していく必要があります。沖縄に根差すOISTは、地域のパートナーと共に、地域の解決策を開発する重要な役割を担います。また、日本と世界の架け橋として独自のポジションを築くOISTは、世界的にも独自のエネルギー課題解決策を打ち出していくことができるでしょう。

OISTの探求心に基づく研究推進を可能とする環境、学際的な文化、ローカルとグローバルの視点を十分に活用し、沖縄、日本、そして世界における持続可能なエネルギーの発電、蓄電、輸送、利用のための大胆かつ創造的なソリューションを追求していきます。

OIST Energyの研究ポートフォリオ

現在、OISTにおけるエネルギー科学・技術の研究は、以下の4つの分野に集約されています。

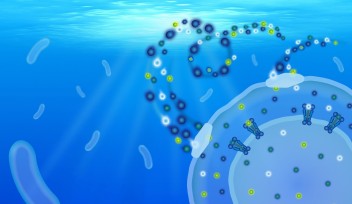

- 変化する環境へのレジリエントな対応(Resilient Responses to a Changing Environment):過去数十年間に温室効果ガスの排出や汚染によって引き起こされた気候や生態系の変化に対し、持続可能な方法で適応できるレジリエントな対策を開発することを目指しています。

- 島の輸送システムの変革(Transforming Transport in the Island):人々や物資、さらにはエネルギーそのものを効率的かつ持続可能な方法で輸送し、コミュニティ間のつながりを強化する方法を探求しています。この課題は、沖縄のような島嶼地域にとって特に重要です。

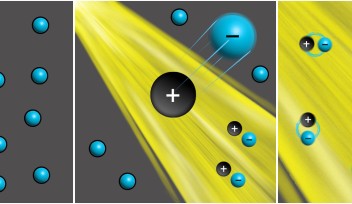

- 未来の効率性の創出(Formulating Future Efficiencies):持続可能な社会を実現するため、次世代のスマートな科学技術を構想し、先回りしてその実現可能性を探っています。

- 新たなエネルギーの探求(Exotic Energy):風力や太陽光といった「従来型」の再生可能エネルギーが亜熱帯の島々では特有の課題に直面する可能性があること、そして海洋の膨大な資源が十分に活用されていないことを踏まえ、革新的な再生可能エネルギーの創出方法を模索しています。

OIST Energy ローンチイベント

2月27日、OIST Energyのスタートを記念して、ラウンドテーブルが開かれました。

香港清潔能源研究院のWenjun Zhangアソシエイト・ディレクター、中国催化基礎国家重点実験室のFengtao Fan教授、そして九州大学カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所(I2CNER)の石原達己所長が登壇したラウンドテーブルでは、モデレーターを務めたダニ教授とラウリーノ准教授とともに、持続可能なエネルギーの未来に向けた革新的技術や研究の重要性について議論が交わされました。

登壇者たちは、エネルギー危機の解決には国際協力と基礎研究の推進が不可欠であることを強調しました。

石原所長はOIST EnergyやOISTの役割について尋ねられ、「基礎研究を続けたい学生のモチベーションを高めることができる」と期待を述べた。

石原所長はOIST EnergyやOISTの役割について尋ねられ、「基礎研究を続けたい学生のモチベーションを高めることができる」と期待を述べた。

OIST Flickrでは、関連写真をご覧いただけます。

本プログラムの一部は文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」の支援を受けて実施します。