産学連携の強化— 産学連携の強化— OISTを日本の重要な研究開発拠点・国家戦略的資産として確立するための新たな一歩

沖縄科学技術大学院大学(OIST)と経済同友会は、2025年3月1日及び2日の2日間に渡って合同シンポジウムを開催しました。本シンポジウムでは、産学連携をさらに強化するための具体的な方策が協議され、OISTが持つ潜在能力を最大限に発揮することの重要性が改めて強調されました。

この取り組みは、長年に渡って戦略的な関与を深めてきた一連の活動の一環です。これまでにOISTの研究者や専門スタッフとの定期的なブリーフィングや議論が行われ、さらに、沖縄経済同友会への情報提供やデータ分析が進められてきました。こうした取り組みの成果として、沖縄経済同友会は近くOISTの発展に向けた提言を発表する予定です。

今回のシンポジウムには、経済同友会から34名、沖縄経済同友会から20名、そしてOISTの幹部や研究者19名が参加し、イノベーションの促進と日本の国際的な競争力強化に向けた活発な議論が行われました。

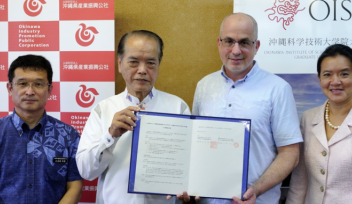

【ヘッダー写真:左から、新浪剛史氏(経済同友会代表幹事、サントリーホールディングス代表取締役社長)、渕辺美紀氏(沖縄経済同友会代表幹事、㈱ジェイシーシー代表取締役会長)、カリン・マルキデス博士(OIST学長兼理事長)、ギル・グラノットマイヤー(OIST首席副学長(イノベーション及びアウトリーチ担当)】

ダイナミックなコラボレーションに向けたシンポジウム

初日は、サントリーホールディングス代表取締役社長で、経済同友会代表幹事の新浪剛史氏による開会の辞から始まりました。新浪氏は、本シンポジウムが、産と官が連携し、OISTを支援していくことで国際競争力を高めグローバルな課題を解決していくための発端となることを期待していると述べました。

続いて、カリン・マルキデスOIST学長兼理事長が基調講演を行い、現代における大学の役割、OISTの設立背景、多分野の研究者が学際的に研究するための取り組みの紹介や研究成果事例、そして今後の産学連携のモデルとそれによって起こしていくオープンイノベーションの展望について語りました。特に、検証された知識を基にした信頼性の高いオープンサイエンスを統合することでオープンイノベーションを可能にし、持続可能な社会を作っていく考えを強調しました。

産学連携の未来を探るパネルディスカッション

その後のパネルディスカッションでは、OISTの特徴やそれを支える本質的な要素を参加者が学び、どうしたら産業界がOISTと連携を加速させられるのか、また、OISTの研究活動の持続可能性と拡大について議論が繰り広げられました。経済同友会先端科学技術戦略検討委員会委員長である南部智一氏(経済同友会先端科学技術戦略検討委員会委員長、住友商事取締役副会長)がモデレーターを務め、パネリストには、ギル・グラノットマイヤー氏 (OIST首席副学長 イノベーション・アウトリーチ担当)、北野宏明氏(経済同友会先端科学技術戦略検討委員会委員長、ソニーコンピューターサイエンス研究所 取締役社長兼CEO、OIST教授)、鈴木純氏(経済同友会 副代表幹事、帝人 シニア・アドバイザー)が登壇。博士人材の減少など日本全体の課題や、OISTの財源多様化の必要性、それらについて企業が取り組んでいけること、そしてOISTと地元沖縄の関係性の強化などについて具体的な事例を交えながら意見を交わしました。ディスカッションでは、大学において初期段階の技術を開発するためのクリエイティブで効果的な研究者向けの学内プログラムを開発する重要性が特に強調されました。その一例として、OISTの「概念実証(POC)プログラム」と、研究室から商業化までの体系的なサポートが挙げられました。

最先端研究の現場を訪れるキャンパスツアー

シンポジウム終了後、参加者はOISTの研究施設を訪問。海洋生態物理学ユニット(御手洗哲司教授)、錯体化学・触媒ユニット(ジュリア・クスヌディノワ准教授)、生体分子電子顕微鏡解析ユニット(マティアス・ウォルフ教授)の3つの研究室を訪れてOISTの誇る研究機器や設備を見学するなど、最先端の研究に触れました。

研究発表とテーマ別ラウンドテーブル

2日目は、沖縄固有の強みを持ち今後の促進が期待される分野の研究発表からスタート。河野恵子准教授が「健康長寿」に関する研究成果を、佐藤矩行教授が「サンゴの環境DNA研究プロジェクト」について、パオラ・ラウリーノ准教授がOISTオープンセンター「OIST Energy」の取り組みを紹介しました。

さらに、参加者同士がより深く意見交換を行う場として、3つのテーマ別ラウンドテーブルが設けられました。

• 産学連携の未来と量子技術

• 研究からスピンアウトへ:挑戦と可能性

• AIと人間の知能学習と理解の新たな可能性

各セッションでは、技術革新と産業応用に向けた具体的な課題や機会が議論され、新たな連携の可能性が模索されました。

今後の展望

シンポジウムの締めくくりとして、カリン・マルキデスOIST学長兼理事長と新浪剛史経済同友会代表幹事が、それぞれ閉会の辞を述べました。マルキデス学長は、OISTの研究が産業界と連携しながら発展していくことの重要性を強調し、「シンポジウムの中でOISTが築き上げてきたモデルが継続・発展・拡散していくに値するものだということを理解していただき、『OISTは沖縄、そして日本の宝だ』というお言葉をいただきましたことを感謝いたします。皆様からのご支援をいただき、多分野の研究が自然発生的にクラスター化してエネルギー・サステナビリティ、One Health・バイオコンバージェンス、神経科学&データサイエンス、量子科学&テクノロジー、そして海洋・陸域生態学といった分野で、OISTならではの強みを発揮する研究を推進してまいります」と述べました。

新浪氏は、「第2回目となる今年のシンポジウムは去年よりさらに熱気のあるものでした。そしてさらにOISTを支援したいと思いました。参加者には沖縄の明るい未来につながるOISTの価値をご理解いただいたと思います」とした上で、研究発表やラウンドテーブルの中で沢山の学びがあったと語り、来年のシンポジウムで研究や連携の進捗を確認することを約束しました。

2日間にわたる議論を通じて、OISTが科学研究やスタートアップ創出において高い実績を上げていることを認める一方で、OISTが今後さらに成長する必要があること、そのためには、経済界、地元、県、国、そして世界中のステークホルダーと強力で双方向のパートナーシップを結び、またそこから積極的な支援が必要であるという認識を共有しました。

本シンポジウムによって、OISTを沖縄のみならず日本のR&Dハブとして成長させていくための更なる一歩が踏み出されました。OISTと経済同友会の協力関係が深化し、持続可能な成長に向けた実践的な取り組みが展開されることが期待されます。

シンポジウムの写真を OIST Flickr アルバムからご覧いただけます。