解き明かされた海の謎:クマノミはなぜ宿主イソギンチャクに刺されないのか

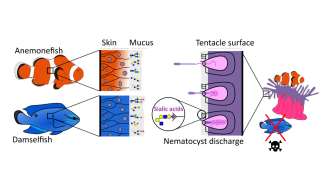

異なる種の共生の中で、最もよく知られている例の一つはクマノミ類とイソギンチャクの共生関係です。クマノミ類がどのようにしてイソギンチャクの有毒な触手に刺されることなく安全に共生しているのかは、100年以上謎とされてきましたが、この度、ナターシャ・ルー博士らの研究チームの画期的な発見によって、その謎が解き明かされました。

沖縄科学技術大学院大学(OIST)の研究者たちは、海外の研究機関との共同研究で、クマノミ類が進化の過程で、共生するイソギンチャクの刺胞(毒針細胞)の発射を引き起こさないように、皮膚粘液中のシアル酸の値を極めて低く保てるようになったことを発見しました。研究者らは、イソギンチャク自体も粘液中に糖化合物であるシアル酸を持たないことを突き止めました。これは、おそらく自らを刺さないようにするためだと考えられます。学術誌BMC Biologyに掲載されたこの発見は、クマノミ類が宿主であるイソギンチャクと同様の防御戦略を採用している可能性を示唆しています。

共生種と非共生種の比較

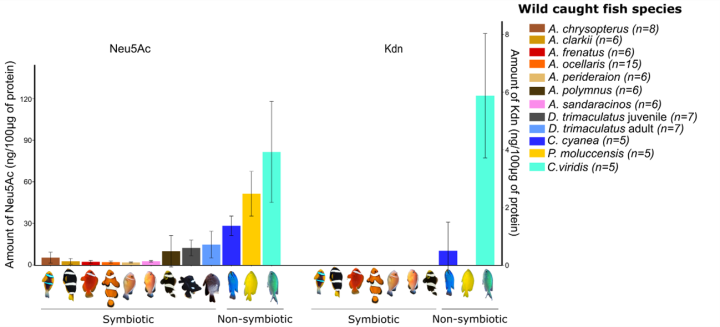

本研究では、糖鎖生物学(糖の研究)とトランスクリプトミクス(遺伝子発現や制御を理解するためのRNA分子の網羅的研究)など複数の手法を組み合わせました。研究者たちは、混合物の成分を分離・分析を行う液体クロマトグラフィーという高度な手法を用いて、イソギンチャクと共生関係にあるクマノミ類と、共生関係にないスズメダイ類の粘液サンプルを分析しました。

シアル酸は、ほとんどの生物に自然に存在する重要な糖分子であり、細胞間の相互作用やタンパク質の情報伝達などの細胞プロセスにおいて重要な役割を果たしています。これまでの研究で、このシアル酸が、イソギンチャクの刺胞の発射を引き起こす引き金になることが示されています。非常に興味深いことに、クマノミ類は脳や腸などの内臓には一定レベルのシアル酸が維持されているのに対し、体表を保護する粘液層では、非共生種のスズメダイと比較すると、極めて低い値になるように進化していることがわかりました。

また、本研究では、幼魚の間だけイソギンチャクと共生できるミツボシクロスズメダイの特殊なケースも調べました。その結果、ミツボシクロスズメダイも、幼魚の段階では粘液中のシアル酸のレベルが低下していることが判明しました。このことは、異なる種がイソギンチャクとの共生のために同様の適応能力を進化させてきたことを示唆しています。

特に興味深いのは、クマノミ類の発達段階とシアル酸の値との相関関係です。まだイソギンチャクと共生する準備ができていないクマノミ類の仔魚は、シアル酸が通常値で、イソギンチャクに近づくと刺されます。しかし、変態を経て特徴的な白い縞模様と鮮やかなオレンジ色の体色を発達させる時期になると、シアル酸の値は低下し、安全にイソギンチャクの中に入れるようになります。

「私たちの発見は、大きな進歩を意味しています。なぜなら、このメカニズムを調べるために、糖鎖生物学とトランスクリプトーム解析を組み合わせた最初の研究の一つだからです」と、フランスの島嶼研究環境観測センター(CRIOBE)の研究員であり、OIST計算行動神経科学ユニットの元研究員であるナターシャ・ルー博士は話しています。

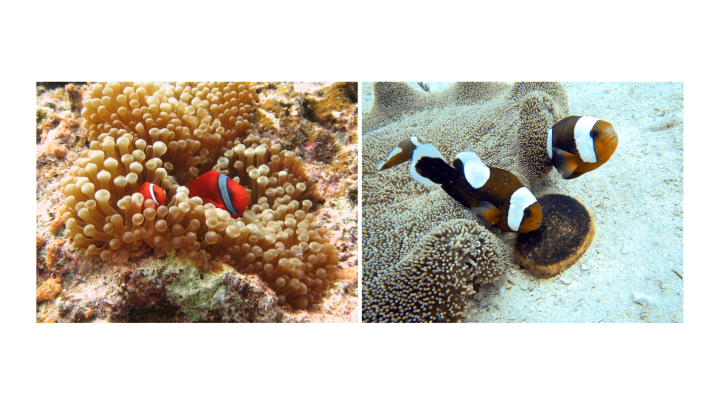

(右): 沖縄・瀬良垣のカーペットアネモネ(Stichodactyla haddoni)と共生するサドルバックアネモネフィッシュ(Amphiprion polymnus)。

共生への適応

研究チームは、クマノミ類がどのようにしてシアル酸の低い値を維持しているかについて、2つの仮説を立てました。1つは、粘液産生細胞がシアル酸を切断する酵素を高い値で発現しているという仮説、もう1つは、粘液の微生物叢にいる細菌がシアル酸を分解しているという仮説です。後者の仮説は、クマノミ類とイソギンチャクが共生すると、その細菌叢が時間とともに収束していくという過去の観察結果によって支持されています。

OISTの海洋生態進化発生生物学ユニットを率いるヴィンセント・ラウデット教授は、これは複雑な共生関係の一部に過ぎない可能性が高いと強調しています。「他の要因としては、魚の鱗の厚さ、種間の栄養素の交換、イソギンチャク自体の調整などが考えられます。この関係は相互に有益で、クマノミ類は捕食者から身を守ってもらえる一方で、イソギンチャクを守り、栄養を提供しているのです」と述べました。

今後の研究では、クマノミ類をイソギンチャクの刺胞毒に敏感に反応するようにし、非共生魚類に耐性を持たせることようにする操作を試みることにより、このメカニズムを究極的に証明することを目指しています。しかし、これは技術的に難しく、手法はまだ開発途中です。本研究は、フランス国立科学研究センター(CNRS)とOISTとの新しい国際的な研究ラボ(IRL EARLY)の共同研究による初の主要な論文であり、その意味においても重要な研究となっています。

論文情報

研究ユニット

広報・取材に関するお問い合わせ

報道関係者専用問い合わせフォーム