マウスでパーキンソン病における脳の活動パターンの変化を捕らえる

パーキンソン病の明確な兆候である手足の震えは、脳の随意運動をつかさどる部位における活動異常から起こります。沖縄科学技術大学院大学(OIST)の研究者らは、パーキンソン病のモデルマウスを使用した実験で、この特徴的な症状の原因であると思われる脳の活動の異常パターンを特定しました。

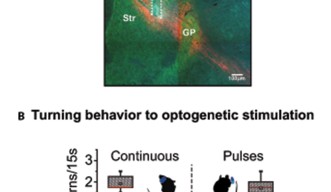

パーキンソン病は、大脳基底核の機能を阻害します。大脳基底核とは、しわの寄った大脳皮質から、運動制御に重要な役割を果たす脳の深部へ信号を伝える神経核の集まりです。また線条体は、大脳基底核全体へ信号を伝える入力部としての役割を果たしています。神経伝達物質であるドーパミンと、ドーパミンを産出するニューロンの急激な減少を特徴とするパーキンソン病は、大脳基底核が正常に機能できなくなり、線条体の活動を亢進させます。

本研究の筆頭著者であり、OIST行動の脳機構ユニットを主宰するゴードン・アーバスノット教授は次のように語っています。「ドーパミンが減少すると、細胞は再編成しますが、この再編成こそが多くのパーキンソン病の症状につながるのです。」2019年1月30日、European Journal of Neuroscienceの電子版に発表された本研究は、ニューロンにおいてドーパミンが枯渇すると、線条体のニューロンの正常な信号伝達パターンが乱れることを示しました。このニューロンによる信号伝達のパターンは、頻繁に同期しながら活動する、ある特定細胞のサブセットにより支配されています。この信号伝達パターンに乱れを持つマウスは、回転行動を繰り返しますが、これはパーキンソン病を持つモデルマウスに特有の行動です。

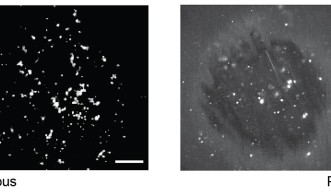

今回、研究者らはさらに一歩踏み込んだ実験をしました。ニューロンに感光性タンパク質を施し、正常マウスを光にさらすことで、マウスの線条体の活動を活性化することに成功したのです。驚くことに、ニューロンは異なる光のパターンにそれぞれ違う反応を見せました。連続光は異常な同期パターンを引き起こし、マウスは一方向の回転行動を取りました。一方、点滅光の場合、活性化されるニューロンが少なく、典型的な線条体活動が増え、マウスはなんと逆方向の回転行動を取りました。

「光の点灯パターンに変化を与えたとき、マウスが逆方向に回転したのには驚きました。」こう語るのは本研究の筆頭著者であり、研究当時、当ユニットのポストドクトラルスカラーであったオマール・ハイダール博士(現在はスタンフォード大学Jun Ding研究室の博士研究員)です。研究では、線条体にある多くのニューロンが、運動調整するドーパミンから抑制を受けず、同調して活動することで、パーキンソン病のような症状が起こることが示されました。

「どんな運動も一連の筋収縮を必要としますが、それは線条体ニューロンの場合も同じです。」とハイダール博士は話します。線条体ニューロンの各集団は、それぞれに反応し、活動を平準化すると考えられています。同博士によれば、もしこの平準化が維持できなければ、線条体は正常に機能することができないとのことです。「ニューロンの働きが起こる順番は、将来の治療に重要となる可能性があるので、さらなる研究が必要です。」

従来のパーキンソン病モデルに異を唱える

本研究の結果は、従来のパーキンソン病モデルに反するものとなっています。従来型のモデルでは、様々な条件が異なる種類のニューロンにどう影響するかに焦点を当ててきました。線条体アウトプットニューロンという2種類の神経細胞は、線条体内でドーパミンを受け取り、電気信号として伝えます。このうち、D1ニューロンは動作を開始する機能、D2は動きを抑制する機能を持つと考えられています。通常この2種類の神経細胞は調和しながら作用し、車のアクセルとブレーキのようにリアルタイムで動作を調整します。これまでパーキンソン病では、D2ニューロンの働きが過剰になり、動作を抑制することで、筋肉の緊張、震え、硬直が起こることが多くの研究からわかっています。

しかし実際はそんなにシンプルではないのかもしれません。

「神経細胞は単にプラスとマイナスだけではなく、アナログ信号も持っているのです。そして細胞の数が増えれば、シグナルはより複雑になります」と、アーバスノット教授は説明します。本研究では、D1ニューロンとD2ニューロンの両方が、パーキンソン病に見られる脳の異常活動に関与していることが示されました。D2がD1を抑え込むということではなく、ドーパミンが不足することで、システム全体にゆがみが出てくるのです。

神経回路レベルで活動のパターンがどう変わるかが理解できれば、パーキンソン病のより良い治療の開発につながるかもしれません。この一連の研究が、例えば、脳深部刺激療法によってパーキンソン病の症状が緩和される仕組みの解明につながるかもしれません。はたして、より効果的に脳に電気刺激を与え、患者のQOL(生活の質)を上げる方法はあるのでしょうか。

「神経回路システム全体は、パーキンソン病患者でもそのまま存在しています。ただ、調整プロセスだけが機能していないので、この部分の治療が必要になるのです」と、ハイダール博士は将来を見すえて語りました。