マラリアはどうやって免疫システムを騙しているか?

熱帯熱マラリアの病原体であるマラリア原虫(P. falciparum)のひとつのタンパク質と、それに対して感染初期段階の生体防御反応を担う抗体分子が結合した三次元構造が沖縄科学技術大学院大学(OIST)の研究により明らかになりました。米科学誌Cell Reportsに掲載された今回の研究成果は、同大学の構造細胞生物学ユニットを率いるウルフ・スコグランド教授らによるもので、抗マラリア薬の開発に向けて有用な知見をもたらすことが期待されます。

熱帯熱マラリアはマラリア原虫を媒介するハマダラカ(Anopheles属)という蚊に刺されることによってヒトに感染します。マラリア原虫はヒトの体内に入るとすぐに肝臓に侵入し、そこで発育したあと赤血球に感染します。やがて感染した赤血球から出て、別の赤血球へと感染を広げながら存続しています。

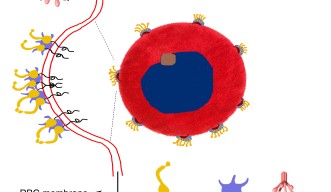

マラリア病原体には、その感染力を高めるための戦略の1つとして、「ロゼット形成」というものがあります。これは、感染赤血球を正常赤血球が囲んで花びら状の配列を形成するというものです。中央の赤血球に寄生したマラリア原虫が周囲に引き寄せられた正常赤血球を容易に感染できるため、感染効率が高まります。ロゼット形成はマラリアの重篤化と高熱の発症を引き起こします。細い血管ではロゼット状の感染赤血球は毛細血管の内壁に付着し、血液の流れを妨げるため、高熱を発します。幼児や高齢者では毛細血管内壁が薄いため、マラリアに感染すると特に重篤化する恐れがあります。

ロゼット形成に重要な役割を担っているのが、熱帯熱マラリア原虫赤血球膜タンパク質(PfEMP1)です。PfEMP1タンパク質は感染赤血球の表面に発現し、感染初期の生体防御機能を担う抗体の1つであるIgM抗体を巧みに操ります。IgM抗体は病原体または感染細胞に結合すると、補体系の様なほかの免疫分子を呼び寄せて補強します。OISTの研究員らは、IgM抗体が1~2個のPfEMP1タンパク質に結合し、感染細胞の表面にブーケ状の結合体を形成する様子を可視化しました。マラリア原虫はブーケ状に形成されたIgM抗体をうまく利用し、より多くの赤血球を周囲に引き寄せロゼット形成を加速させます。さらに、ブーケ中に取り込まれたIgM抗体は補体系と結合することができず、感染細胞を攻撃することができません。「PfEMP1タンパク質とIgM抗体はマジックテープのように絶妙な結合強度で絡み合い、免疫システムを巧みに操っています」と、スコグランド教授は説明します。

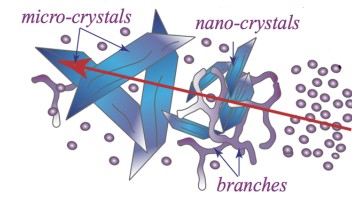

OISTの研究チームが用いる三次元可視化技術により、これらタンパク質分子の構造変化を動的に観察することができます。スコグランド教授は、「PfEMP1はアルファベットのCの形をした堅固なタンパク質構造であることが分かりました。この堅固な構造こそが重要なのです。もし柔軟な構造であったらうまく機能しないでしょう。一方、IgMは、拡張形、鐘形、カメ形という三種の形態をとることが分かりました。」と、本研究成果の意義を強調しています。

今回明らかになったPfEMP1タンパク質とIgM免疫複合体の立体構造は、患者に苦痛を与えることなく感染赤血球のロゼットを破壊・排除を可能にする抗マラリア薬物療法の開発に役立つことが期待されています。

広報・取材に関するお問い合わせ

報道関係者専用問い合わせフォーム