ミツバチが沖縄のサンゴ礁保全をお手伝い?

自然界では生物の共生関係はよく見られる相互関係です。この共生という関係がよく見られるということは、それが生物にとって優れた生存戦略であることを示しています。一方、人間の世界を見てみると、世界中の科学者たちは、研究分野で最初の発見者となるべくいつもしのぎを削っています。科学はこのような競争によって進歩するのですが、競争ではなく協力によって解決できる社会的課題も数多くあります。

沖縄科学技術大学院大学(OIST)と、OISTの地元である恩納村は、ミツバチを使って赤土侵食からサンゴ礁を守る新たな共同プロジェクトを立ち上げました。本プロジェクトは恩納村の海洋環境保全の取り組みを支え、OISTにとっては、この共同プロジェクトによってミツバチの大量死(蜂群崩壊症候群)の研究がさらに進むことが期待されます。

OIST生態・進化学ユニットの博士研究員であるヴィエナ・コヴァリック博士は、本プロジェクトについて次のように話しています。「恩納村が持つ養蜂の専門知識は素晴らしく、今後の展開が楽しみです。プロジェクトのきっかけを作ってくださった桐野さんには特に感謝しています。」

「赤土流出を防ぐ」桐野氏の闘い

恩納村役場に新設された農業環境コーディネーターの職に任命された桐野龍氏は、OISTに連絡を取りました。国連のSDGs(持続可能な開発目標)では、2030年までにより住みやすい地球環境をつくることを世界中の国の政府や地方自治体が取り組む責務と定めています。SDGsには気候変動対策や海洋環境保全の目標も含まれています。この度恩納村は、SDGsによる「サンゴの村宣言」推進プロジェクト〜「サンゴのむらづくり行動計画」の高度化による世界一サンゴと人に優しい持続可能な村づくり〜により、国より令和元年度「SDGs未来都市」に選定されました。

恩納村にとっては、沖縄県の最大の課題の一つである赤土流出を解決することが海洋環境を守ることにつながります。雨が降ると土壌の表面が浸食され、雨水と共に赤土が河川に流れ込み、海に流入します。農地は土壌表面が浸食しやすいため、農業は赤土流出の原因の一つになっています。浸食要因には、耕作や開発などがあります。開発に対しては平成7年から沖縄県赤土流出防止条例が施行され規制が進み大幅に削減が進みました。しかし、農地は土壌表面が浸食しやすいにもかかわらず、規制等がないため、赤土の全体流出量の8割を農業が占めているという現状があります。堆積した赤土はサンゴ礁の白化現象など壊滅的な被害をもたらし、海水を見るも無残な赤色に染めます。

桐野氏は沖縄県内で新たに任命されたコーディネーター9名と共に、赤土土壌の浸食を最小限にするという、一見単純とも思える任務を任されました。

「実際は、農業をやめれば解決する、というような単純な話ではありません。農家の方々は作物を育てて収入を得ています。農業は沖縄県全体にとっても重要な産業であり、当然のことながら人々に食料を提供しているわけです。さらに、赤土は沖縄の文化とも深く関わり、赤瓦・シーサー・やちむん陶器なども赤土からの産物なので上手に付き合っていきたいと思っています。」と桐野氏は説明します。

「農業をやめることも、降雨を止めることもできるはずがありません。」桐野氏は、今までの対策方法を順調に進める中で持続的で恩納村全体で取り組めるようなもっと独創的な方法はないかと考えました。

オフィスに座っていた時、ある考えが桐野氏の頭に浮かびました。以前コーディネーター研修会で聞いたことのあるハチを使うのはどうだろう、と。ミツバチは環境監視昆虫ともいわれ、環境学習にも繋がり、様々な花に授粉することで一定の植物多様性をもたらすため、赤土流出の問題とリンクすることができるかもしれません。村内では、遊休地増加の問題や農家の高齢化問題もあります。比較的容易にできる養蜂を推進し村内の農家の方々に経済的利益をもたらし、結果として赤土対策に興味を持ってもらいながら持続的な活動にできるかもしれません。これがうまくいけば、村内を観光花畑でいっぱいにすることもできるかもしれません。

赤土流出防止策となり、かつ、農家やおそらく観光業にも恩恵をもたらすことができるこの方法は、SDGs創造に繋がる見事な解決策だと思いました。そこで桐野氏は、養蜂を、恩納村サンゴのむらづくり計画の一環として、恩納村の次世代農業の一つとして発展させようと考えています。

ミツバチの微生物叢を解明する

その頃OISTの研究室では、アレキサンダー・ミケェエブ准教授とテシェル・マエヴァ博士が、ミツバチを攻撃し体液を吸う寄生虫、バロアダニ(ミツバチヘギイタダニ)の生態解明に取り組んでいました。バロアダニとそれが媒介するウイルスは、ミツバチの最大の敵であり、世界中で多くのコロニーを消滅させています。養蜂種として最も広く導入されているセイヨウミツバチにとって、このバロアダニは特に問題です。

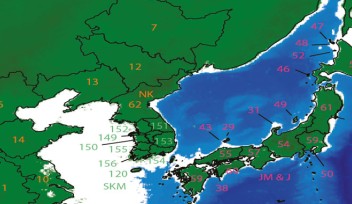

セイヨウミツバチはバロアダニとの接触の歴史が比較的短いために、抵抗性をほとんど持っていません。一方で、ニホンミツバチはバロアダニに対し高い抵抗性を持っています。バロアダニはもともとニホンミツバチの寄生虫であったため、ニホンミツバチは長い時間をかけて抵抗性を獲得してきました。OIST研究チームは、ニホンミツバチの防御メカニズムを解明しようとしており、研究対象の心当たりもありました。

「人間と同じように、ミツバチにも体内外に細菌の集団である微生物叢があり、ミツバチを様々な脅威から守っています。ニホンミツバチの場合も、その微生物叢がバロアダニから防御している可能性があります。」とコヴァリック博士は説明します。

この仮説を実証するためには、セイヨウミツバチとニホンミツバチを並べて観察する必要がありました。2種のミツバチのコロニーを同じ条件下で飼育することで、両方の微生物叢を比較、操作することができ、種間の差異がどのようにニホンミツバチの抵抗性を生み出しているかを理解することができると考えられます。これがわかれば、世界中で起こっているミツバチの大量死(蜂群崩壊症候群)に終止符を打つことが可能になるかもしれません。

研究チームは早速、2つのニホンミツバチのコロニーを県外から沖縄に取り寄せました。何としてもこの地球規模の問題の解決に向けて、一歩を踏み出したいと考えていました。セイヨウミツバチに比べると、ニホンミツバチはこれまでほとんど研究されてきませんでした。生態についてはほとんど明らかになっておらず、飼育が非常に困難なことで知られています。取り寄せた2つのコロニーのうち、1つは輸送中に死滅してしまいました。そして研究を始めて2週間後に、残りのコロニーも崩壊しました。

これで研究プロジェクトは終わってしまい、2種のミツバチを隣同士に並べて研究するなど不可能なことのように思われました。しかし、ある日研究室に電話がかかってきたのです。桐野氏からでした。

レッツ・ビー・フレンズ

桐野氏が生態・進化学ユニットのことを知ったのは、養蜂業者の申請書に目を通していた時でした。村役場に養蜂業の申請をしてくるぐらいだから、ハチの養蜂技術や環境問題との関係に詳しいはずだろうと考え、電話をかけたのです。赤土流出防止と、ミツバチのバロアダニへの抵抗性研究というそれぞれの目標達成に向けて、恩納村とOISTでどのように連携できるのか、その可能性を探るために打ち合わせをしました。

まず、OISTチームはセイヨウミツバチとニホンミツバチのコロニーを恩納村に提供しました。OISTチームはニホンミツバチの飼育に不慣れでしたが、桐野氏が専門技術を持つ養蜂業者を見つけてくれました。専門家の指導のもと、コロニーは順調に育っています。県外の専門家が恩納村の養蜂業者にニホンミツバチの飼育方法を指導する形で、本プロジェクトは沖縄県内で持続可能な方法で進んでいきます。

「次の目標は初年度に50kgの恩納村産の蜂蜜を生産することです」と桐野氏は話します。

50kgの採蜜が達成されれば蜂蜜を楽しむひとつの目安となります。それだけでなく、選択された農地や遊休農地が正しい目的のために活用されたと証明することにもなります。桐野氏は、こういった土地を学校の団体や観光客にも開放し、プロジェクトについて学び、蜂蜜の試食ができる場とすることを計画しています。このような場を活用することで、複雑な問題の真相を隠すことなく、共同プロジェクトは多くの人に広まっていくことでしょう。第一段階の啓発活動の後、桐野氏はプロジェクトが沖縄のサンゴ礁に与える効果の測定方法を検討していきます。

その間、OISTの研究チームはミツバチが新しい家に慣れて落ち着くのを待ちます。 9月頃には、前回ニホンミツバチのコロニーが崩壊したためにとん挫してしまった研究を再開できる見通しです。

「養蜂の専門家の知識と、桐野さんらの支援を得て、世界中に経済的ダメージを与えているバロアダニの解明を目指します。」とコヴァリック博士は話します。

共同プロジェクトはまだ始まったばかりですが、両チームは今後の展開に期待を寄せています。今回の協働により、沖縄で将来的に行われる共同研究の基準を打ち立てることができます。花とミツバチの共生関係のように、恩納村とOISTの協力体制は、自然界の英知が改めて正しかったことを示します。やはり、共生関係は優れた生存戦略なのです。

専門分野

広報・取材に関するお問い合わせ

報道関係者専用問い合わせフォーム